Pressemitteilung

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), das Helmholtz-Zentrum Hereon und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) treiben gemeinsam eine Kooperation voran, die perspektivisch im Aufbau eines Instituts für Digitale Implantatforschung (IDIR) münden soll. Ziel dieses interdisziplinären Vorhabens ist es, die Implantatforschung und die Impantatentwicklung mithilfe modernster Technologien auf ein neues Niveau zu heben.

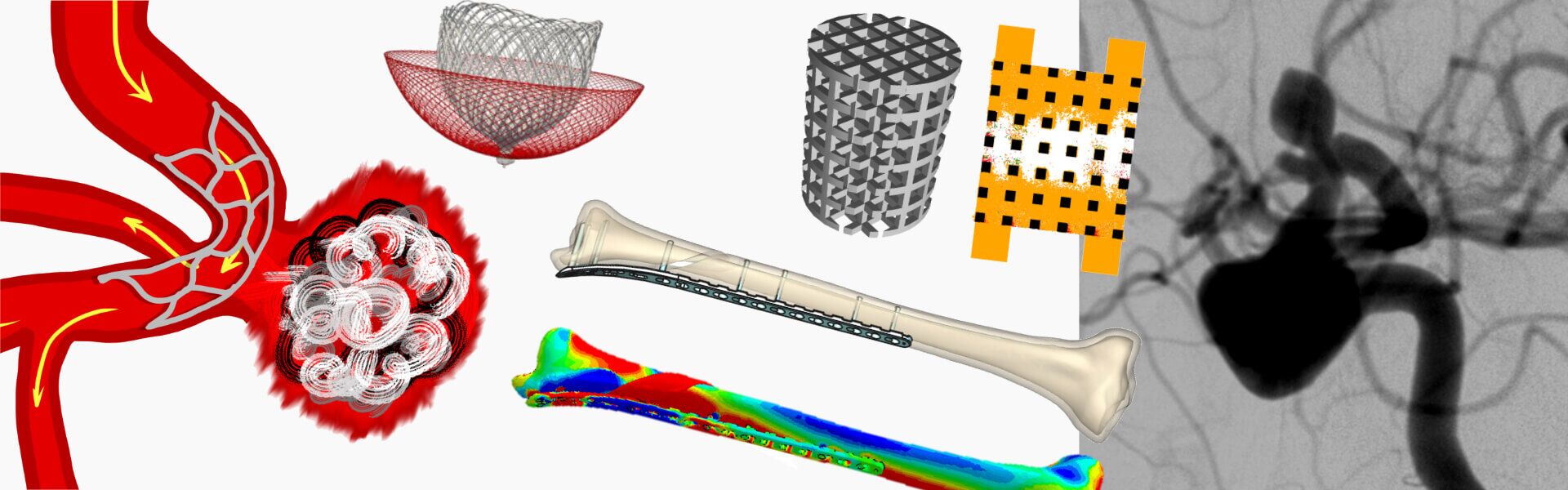

Auf einem Symposium, das am 10. Juni 2024 im UKSH, Campus Kiel, stattfand und die Gründung des IDIR vorbereiten soll, sagte Prof. Dr. Regine Willumeit-Römer, Initiatorin der Kooperation und Direktorin des Instituts für Metallische Biomaterialien am Hereon: „Die Zukunft der Implantate liegt in drei Innovationsfeldern: personalisierte Implantate, basierend auf individuellen molekularen Körper-Eigenschaften, verbesserte Materialauswahl durch umfassende Daten zur Interaktion von Materialien mit Körperoberflächen und die Entwicklung neuer Implantate durch den Einsatz von Computersimulationsmodellen und künstlicher Intelligenz.“ Dabei stehen sogenannte Digitale Zwillinge, welche physiologische und materialwissenschaftliche Verhältnisse in Computermodellen abbilden, im Mittelpunkt der Forschung.

Prof. Dr. Olav Jansen, ebenfalls einer der Initiatoren des gemeinsamen Vorhabens, sagte: „Die Fähigkeit zu erlangen, künftig auch komplexe medizinische Implantate durch digitale Zwillinge am Computer zu entwickeln und deren Einsatz im menschlichen Körper zu simulieren, kann zum Game-Changer in der Medizintechnik werden. Und Kiel in dem Zuge zu einem Leuchtturm in der Implantatentwicklung.“ Moderne Implantate seien aus der medizinischen Versorgung nicht mehr wegzudenken und gewönnen weiter an Bedeutung, so der Direktor der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie des UKSH, Campus Kiel.

Digitaler Zwilling als Schlüssel

„Wir planen, digitale Zwillinge zur Entwicklung und Optimierung von Implantaten zu nutzen. Diese Methode kann nicht nur die Implantat-Entwicklung revolutionieren, sondern auch in der Erprobung und Zulassung eingesetzt werden“, sagt Prof. Dr. Eckhard Quandt, Vizepräsident für Forschung, wissenschaftliche Infrastruktur und Transfer der CAU. Ein wichtiger Aspekt der digitalen Implantatforschung ist die Digitalisierung des Implantates und der biologischen Implantatumgebung. Damit können nicht nur individualisierte Implantate entwickelt werden, sondern auch ihre Funktionalität und Akzeptanz im Körper simuliert werden. Diese Simulationsergebnisse sind sowohl für die Implantatentwicklung als auch für die Zulassung neuer Implantate von Bedeutung. In-silico-trials, also computergestützte Studien, können die Zulassung neuer Implantate verkürzen und günstiger gestalten, zudem kann der Bedarf an Tierversuchen minimiert werden. Der Einsatz von Hochleistungsrechnern und KI soll so den Weg zu qualitativ optimierten und personalisierten Implantaten eröffnen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Der Erfolg der Kooperation beruht auf der engen Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen. Materialwissenschaften treiben die Entwicklung neuer Werkstoffe voran, Digital Scientists entwickeln die digital adaptierbaren Implantate, und Medizinerinnen und Mediziner bringen die klinischen Notwendigkeiten in den Entwicklungsprozess ein. Diese Kooperation ermöglicht es, Simulation, Modellierung und KI systematisch zu nutzen.

Ein internationales Gutachtergremium der Helmholtz-Gemeinschaft bewertete das Konzept im Sommer 2023 positiv und betonte die Dringlichkeit seiner Umsetzung. Die Kooperation der CAU, Hereon und UKSH bietet ein herausragendes Potenzial, dieses Projekt in Europa federführend zu gestalten.